冬将軍到来で、毎日寒い日々がつづいておりますが、みなさまは風邪などひかれていないでしょうか?今回は、乾癬(かんせん)について勉強したいと思います。

乾癬とは、「皮膚の炎症」と「表皮の角化異常」の2つの病態があります。つまり、皮膚が赤く盛り上がり、その表面に銀白色のかさぶた(鱗屑)が厚く付着して、やがてそれがフケのようにポロポロと剥がれ落ちる(落屑)という状態です。かゆみに関しては、個人差があり、ほとんどない人もいれば、かなりのかゆみを訴える方もおられます。病気を放置してしまうと、皮疹が拡散融合して大きくなってしまいます。また、爪の変形が起こることもしばしば見られます。 乾癬患者さんの皮膚の正常部分を、掻いたり傷つけたりすると、その部分に乾癬が出現することがあります。これを皮膚科の専門用語で「ケブネル現象」と言います。 乾癬は、その症状の違いから5つの種類があると言われています。

- 尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん):もっとも多く見られるタイプで、上記の病状が頭、肘、膝を中心に全身に散見されます。

- 膿胞性乾癬(のうほうせいかんせん):全身の皮膚が赤くなり、その中に「うみ(膿疱)」を持った皮疹が出現し、発熱や倦怠感を合併します。放置すると全身のむくみが現れ、入院での治療が必要になってしまいます。

- 関節症性乾癬((かんせつしょうせいかんせい):皮膚症状に加え、関節リュウマチのように関節が腫れたり、痛んだりします。重症化すると、関節な変形がおこり、日常生活に支障が出てきます。

- 滴状乾癬(てきじょうかんせん):風邪などにより扁桃腺炎をおこして、それが悪化した時に、全身に水滴様の皮疹が全身に出現します。

- 乾癬性紅皮症(かんせんせいこうひしょう):尋常性乾癬のコントロール不良により、全身のほとんどが赤くなる状態です。皮膚の機能障害により体温調節ができなくなり、発熱や倦怠憾を生じます。症状によっては、入院となることもあります。

乾癬の原因は、まだよくわかっていないのが現状です。遺伝的要因にストレス、風邪、喫煙、飲酒、食生活などの外的要因、それに高脂血症、肥満などの内的要因が加わって発病すると考えられています。また、最近の研究で、上記の問題だけでなく、免疫系にも異常が生じて炎症がおきているのがわかってきました。つまり、本来なら細菌やウイルスに対する防御システムが、何らかの要因で正しく機能しなくなり、自分の細胞を攻撃し、炎症を引き起こすようになったと思われます。

乾癬の治療法には大きく分けて、4つの方法があります。外用療法、内服療法、光線療法、生物学的製剤です。(クリニックレベルでの治療としては、外用療法内服療法がメインになってくると思います。) 外用療法は乾癬治療の基本と考えます。主にビタミンD3外用薬、ステロイド外用薬を用います。

ビタミンD3外用薬:表皮の新陳代謝の異常を抑え、正常な皮膚に導く薬です。効果がでるまでに時間がかかるため、根気よく外用を続けることが大切です。ステロイド外用薬:炎症(皮膚の赤み)を起こす細胞の働きを抑える薬です。速効性があり、病状に応じて薬の強さを使い分けていきます。ただし、医師の指示に従わず使用していると、塗布部位の毛細血管拡張や、皮膚が薄くなったりすることがあります。

※昨年の秋により日本でも、ビタミンD3外用薬とステロイド外用剤の合剤が処方可能となりました。当クリニックでも、たくさんの乾癬患者さんに処方したところ、かなりの効果を実感しております。

内服薬は、外用薬のみではコントロールが難しい時に、用いることが多いですが、単独で用いることもあります。

レチノイド(エトレチナート):ビタミンA誘導体で、皮膚の過剰な増殖を抑える効果があります。妊娠中の胎児に影響をあたえるので、服用中はもちろん服用中止も、男性は6ヶ月、女性は2年の妊娠をしてもらいます。

シクロスポリン:乾癬の悪化因子の一つである、過剰な免疫反応に作用致します。副作用として、血圧上昇、多毛、腎機能障害等がありますので、定期的な血圧測定、血液検査が必要です。

光線(紫外線)療法は、光源ライトを用いて、症状のあるところを中心に紫外線を照射して過剰な免疫反応を抑える治療です。紫外線にはいくつかの種類があり、乾癬の治療では長波長紫外線(UVA)と中波長紫外線(UVB)が用いられます。まれに日焼け色素沈着があります。

生物学的製剤は、大学病院や市民病院などの大きな施設で受ける治療と言えるでしょう。免疫に関わる物質の働きを弱め、乾癬の症状を抑える薬です。現在、皮下注射と点滴の2種類があります。これまでの治療で効果の得られない患者さんが対象になります。下記の患者さんには、投与ができないことがあります。

- 重い感染症のある方

- 結核や肝炎で治療している方

- 過去に生物学的製剤の成分でアレルギーを起こしている方

この治療を行うと免疫が抑えられるため、感染症にかかりやすくなります、主な副作用として、喉の痛みや咳、発熱などの風邪症状、発疹や体のかゆみなどのアレルギー様症状、体のだるさです。

乾癬は増悪軽快を繰り返す疾患です。他人に感染する心配は全くありませんが、日常生活に支障をきたすことがあります。それだけに、乾癬治療の目標は、患者さん一人ひとりの症状や、ライフスタイルの合ったと療法を選択することが重要と考えます。

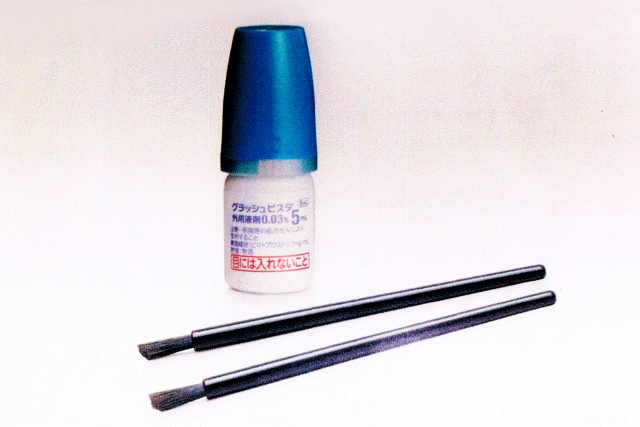

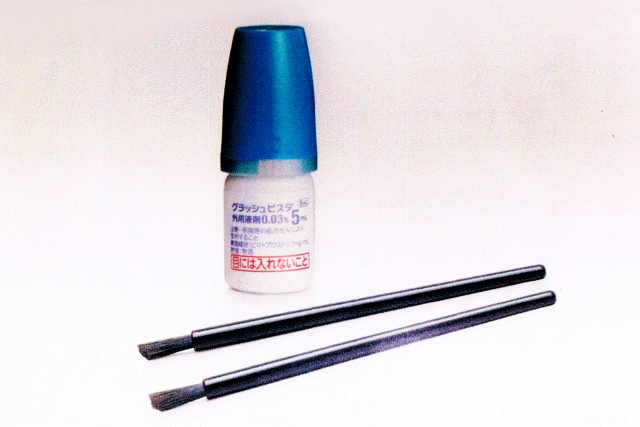

2014年9月に睫毛貧毛症(しょうもうひんもうしょう)の治療薬であるグラッシュビスタ外用薬剤が販売になりました。

この薬は、上まつ毛の長さ、太さ、濃さを改善するお薬です(毛包の存在しない場合、効果はほとんどありません)。睫毛貧毛症とは、“まつ毛が不十分である又は物足りない”ことを特徴とする疾患です。その原因は、加齢などによる特発性や薬剤誘発性の脱毛症などが考えられます。

グラッシュビスタ外用薬剤

グラッシュビスタ外用薬剤

日本におけるグラッシュビスタ外用液剤の臨床試験では、特発生睫毛貧毛症および化学療法等における睫毛貧毛症の成人患者に、グラッシュビスタを4ヶ月間使用したところ、それぞれの患者において、評価スケルーで1段階以上の改善が77.3%、および88.9%の割合で認められました。 グラッシュビスタ外用液の有効成分はビマトプロストで、1ml中に0.3mgが含有されているトータル5ml(70日分)の無色透明の液体です。

使い方は、化粧を落として片目ごとに、1日に1回夜に1滴を、添付されている専用ブラシ(140本添付)に滴下して上まつ毛の生え際に塗布します。その時、使用したブラシは破棄し、片目ごとに新しいブラシを使用して下さい。 使用中の注意点としては、塗布時、薬液が上まつ毛以外についた場合は、ティッシュなど吸収性のよい素材で、すぐに拭き取り、洗い流して下さい。 コンタクトレンズを使用している方は、コンタクトレンズを外してから塗布し、15分以上経過してからレンズを装着して下さい。

また、1日に2回以上及び1回に2滴以上塗布したりしてはいけません。(頻繁に塗布しても効果は同じです。)また、妊婦やその可能性がある人、授乳中の人は使用を避けて下さい。 副作用は、メラニン増加によるまぶたの黒ずみ、目の周りが多毛になったりする場合もあります。 これらは、使用中止により元に戻る可能性があります。これらの副作用を防ぐためにも、塗布後は目の周りについた薬をよく拭くか洗顔をするようにして下さい。

他に大きな副作用として、黒目の部分が濃くなる紅彩色素過剰、まぶたがくぼむ眼瞼溝深化があります。このむ眼瞼溝深化に関しては、日本人を対象とした臨床試験では、今のところ報告はないようです。このような症状が出現した場合、ただちに医師または薬剤師に相談してください。 詳しくは、等クリニック窓口または診察室でお訪ねください。

朝夕が涼しくなり、昼間との気温差がでてまいりました。こういう季節の変わり目はアトピー性疾患等の症状が出やすいので、アレルギー体質に方は、なるべく早くお医者さんで抗アレルギー剤を処方してもらいましょう。 さて、今回は掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)について書かせて頂きます。 掌蹠膿疱症の掌(しょう)は手のひら、蹠(せき)は足の裏をさしています。その手のひらや足の裏に、左右対称に膿疱(うみ)が出現する40歳~50歳代に発症のピークのある皮膚の病気です(写真参照)。

症状

大きさ1~5mm程度の小水疱や膿疱ができ、その周囲に赤い炎症反応がみられます。膿疱の中には菌は存在せず、また小水疱には水虫の菌はいません。 これらは、やがてかさぶたになり、脱落していきますが、しばらくすると、また透明な水疱や黄色の小膿疱の出現を繰り返します。かゆみは感じる場合もありますが、多くの人はないようです。また、わずかではありますが、つめ水虫に似た爪の変形が見られます。

また、皮膚以外に、鎖骨を中心に骨や関節が痛くなる患者さんもおられます。

好発部位

手のひらは、その中央部、母指球、小指球、足は足踏まず、かかと、足の縁などがあります。まれではありますが、膝にみられることがあります。

病気の原因

扁桃炎、虫歯、副鼻腔炎、中耳炎など慢性的感染症(病巣感染)や歯科金属などの金属アレルギーが原因ではないかと言われております。最近患者さんの多くが喫煙者であることから、喫煙との関連が注目されています。

治療方法

治療でまず試みるのは、外用薬や内服薬での治療です。主に中心となるのは、外用療法です。外用薬としては、炎症を抑えるステロイド外用薬、皮膚が形成される過程の異常を正常にしたり、膿疱の出現を抑えるビタミンD3外用薬、硬くなった皮膚をやわらかくするためのサルチル酸ワセリンなどを使います。

病状が強い人には、内服治療をおこないます。特に外用ステロイド剤に反応の悪い人は、少量のステロイドの内服を行う場合もあります。その他、病巣感染を治すために抗生剤の内服、皮膚の形成異常を改善するためのビタミンA誘導体の内服、かゆみのある人は抗アレルギー薬を内服いたします。その他、効果のある治療としては、紫外線による治療があります。光に対する感受性を高める外用薬を塗布後、長波長紫外線UVAを照射したり、特定領域UVAを狭い範囲に照射するエキシマライトなどがあります。慢性的な扁桃炎をお持ちの患者さんは、扁桃腺を摘出することで、症状が改善することがみられます。虫歯にも同様のことが言えるかと思います。

歯科金属アレルギーにより、掌蹠膿疱症が出現している患者さんは、歯科金属を除去(アレルギーの起こらないものに交換)する方法もあります。

最近のトピックスとして、掌蹠膿疱症と喫煙の関係があります。掌蹠膿疱症の患者さんは喫煙者が多いようです。何人かの患者さんは禁煙することで、症状が軽快しております。健康のためにも禁煙することをおすすめします。

毎日暑い日がつづいておりますが、皆さん体調はいかがでしょうか?猛暑がつづくと、体が疲れやすくなるものです。その結果、免疫力が落ち、夏風邪などをひいてしまいます。我々皮膚科の外来には、帯状疱疹の患者さんが気のせいか多い気がします。今回は、その帯状疱疹、特に帯状疱疹後に起こる神経痛について少しお話いたします。

- 帯状疱疹は、幼少期などにかかった水ぼうそうのウイルスが背骨の神経の中に何年も潜んでおり、ストレスなどで体が疲れ、免疫力が低下した時に発症します。帯状疱疹の症状としては、痛みと小さな水ぶくれが出現します。この症状は、抗ウイルス剤の内服で治りますが、ご高齢の方などは、皮膚の症状が消えた後も傷みが残る場合があります。これを帯状疱疹後神経痛といいます。

- なぜ痛みがあるのでしょう?この痛みは、皮膚症状が出現する前に現れることが多く、ウイルスが神経を傷つけるために起こるのです。ピリピリとした痛みで、服がすれただけでもかなりの痛みを感じます。しかし、若い人などは、夜間はよく寝れたり、何かに集中しているときは痛みを感じないことが多いようです。

- 帯状疱疹は抗ウイルス剤という決まった治療法がありますが、帯状疱疹後神経痛に関しては決まった治療法はありません。

それぞれの患者さんに合った治療法が選ばれ、組み合わされているのが現状です。また、治療を一回、二回受けたからすぐに軽快することはまれであるため、前向きに考え、根気よく治療を続けることが必要であります。

治療内容ですが、内服治療薬は三環系抗うつ薬、抗てんかん薬(ガバペチン)や抗けいれん薬(ペレガバリン)があります。現在、非ステロイド抗炎症剤(NSAIDS)は効果がないと考えられております。 持続性の痛み対策として、体性神経ブロック、イオントフォレーシス、低出力レーザー治療が行われております。(当クリニックでは施行不可能なので大学病院等に紹介しております。

- 家庭における対処法として、

入浴:体が温まり血液循環がよくなるので痛みがやわらぎます。他の病気で入浴制限がなければ、積極的に入浴することをお勧めします。

保温:寒さは痛みを増強させる為、冬には使い捨てカイロなどで保温し、夏には冷房の冷たい風は直接あたらないようにしましょう。

患部刺激:痛みに過敏になっている時は、衣服などが触れただけでも痛みを感じることがあります。痛みを感じる患部に、サラシや包帯を巻いたりしてから、衣服をきるなど工夫するとよいでしょう。ストレス・疲労:痛みが気になり、不安になり、そのストレスから痛みが増強すると言うことがあります。

痛み以外のことに気が向くように、趣味や仕事に熱中することは重要と考えます。くれぐれも、家にひとり閉じこもらないようにしましょう。

夜は睡眠を十分にとつて、リラックスするように心がけましょう。

春も終わりそろそろ梅雨かなと思ったところ、いきなり真夏日がつづいた今日この頃ですが、みなさまの皮膚のコンデションはいかがでしょうか?

さて今回は“いぼ”という皮膚病について書きたいと思います。 よく外来診察をしていますと患者さまから「いぼができました」という言葉をいただきますが、そもそも“いぼ”とはどういうものか?

“いぼ”とは、表面にできた突起物をさす俗語であります。われわれ医師の間では、疣贅(ゆうぜい)という言葉が使われます。ですがこの疣贅の中にも実は、たくさんの種類があるのであります。その多くはウイルス性のものが多く、診察で医師が“いぼ”というと、多くがこのウイルス感染によってできるウイルス性疣贅と考えてよいかと思います。

ウイルス性疣贅の種類

- 尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい):尋常性とは“ありあふれた”とか“ふつうの”とかの意味です。ですから、もっとも診察で多くみられる“いぼ”です。

- 扁平疣贅(へんぺいゆうぜい):皮膚からの盛り上がりがあまりない“いぼ”です。青年性扁平疣贅とも言います。原因としては、髭剃りなどによる小さな傷、状態の悪いアトピー性皮膚炎などが考えられます。

- 足低疣贅(そくていゆうぜい):尋常性疣贅の一種ですが、足底は角質が厚く、絶えずふみつけられるためか皮膚にめりこんでおり、治療は難治です。 よくこの”いぼ“と間違われるものに、ウオノメ(正式名鶏眼(けいがん)と言います)やタコ(正式名胼胝腫(ベンチ腫)と言います)がありますが、これらはウイルスとは関係なく、履物が合わないなど、皮膚の一定部位に摩擦や圧迫などの異常刺激の繰り返しで、出現いたします。

- 指状・糸状疣贅(しじょうゆうぜい);これも尋常性疣贅の仲間ですが、顔や頭にできた場合は、指をすぼめた手に見えるものが指状疣贅、更に細かいものを糸状疣贅と呼んでいます。

その他に、外陰部や肛門に生じるもので、尖圭(せんけい)コンジローマなる“いぼ”もあります。これは、性感染症の一種であります。 また、“いぼ”と呼ばれるものの中で紛らわしいものに、“みずいぼ”(正式名伝染性軟属腫(でんせんせいなんぞくしゅ)があります。これは、ウイルス感染でできるところは、ウイルス性疣贅と似ておりますが、伝染性軟属腫ウイルスという全く別のウイルスが原因です。形としては、てっぺんが少しへこみのある小さな盛り上がりです。表面がツルツルして水様の透明感のあることから“みずいぼ”と呼ばれています。 ウイルス性とは違うものですが、外来でよく高齢の患者さまより「この“いぼ”とって」と言われるものに、老人性疣贅、別名脂漏性角化症なるものもあります。中高年の頭や顔、背中や胸に多い良性腫瘍の一種です。

以上、述べましたように、“いぼ”とはわれわれ医師の間では、主にウイルス性のもを指しますが、世間一般で“いぼ”と言われるものの中にはそうでないものも含まれることが理解していただけたでしょうか? また、その治療が、液体窒素や電気焼灼などの外科的処置、サルチル酸外用薬や尿素軟膏による外用療法やヨクイニンの内服療法から、それぞれの患者さまに、適したもので治療を行っております。

気になる方は、くれぐれも素人判断せず、医師の診察を受けましょう。