痒みは、掻破の要求を起こす不快な感覚と定義されています。これは、皮膚固有の感覚であり、皮膚に障害をあたえる物への、防御反応と考えられております。痒みは、いろいろな原因で起こりますが、主に皮膚疾患で起こります。その中で、外来患者さんで多いのが、アトピー性皮膚炎です。痒みが激しいと、仕事や勉強に対する集中力が妨げられたり、不眠になったりします。その期間が長くつづくと、うつ状態になったりし生活の質の低下を招く事になります。このことから、痒みというものは決して軽視してはいけないものです。

痒みを感じて掻破すると皮膚病変は悪化し、さらに痒みが強まります。このような状態を、itch-scratch cycleと呼びます。原因の一つとしては、睡眠前後の中核温の変化です。中核温は眠る前に上昇し、その後下降しはじめ、眠気が生じると、放熱作用により皮膚の血流量が増加し、皮膚温の上昇を招き、痒みが強まると言われています。

また、アトピー性皮膚炎患者さんの睡眠時間の脳波を、健康人と比べると、睡眠効率が低下する、中途覚醒が多いことが知られています。このことにより、睡眠中も掻破行動が多いと予想できます。痒みそのものが、原因で眠れない方もおられますが、睡眠時の掻破行動で、睡眠が妨げられるという方も多いと思えます。

重症のアトピー性皮膚炎患者さんの中には掻破時間が睡眠時間の35%に達する方もおり、睡眠中もitch-scratch cycleが成立していると考えられています。

また、アトピー性皮膚炎患者さんでは、深い睡眠時には少ないものの、浅い睡眠時に掻破が始まり、その掻破が覚醒刺激となり、目を覚ましてしまうと報告されています。

アトピー性皮膚炎患者さんが良い睡眠を得るためには、治療して痒みを軽減することは重要です。アトピー性皮膚炎は、素因に環境因子が加わり発症します。

以前は、アレルギー体質が注目されていましたが、アトピー性皮膚炎患者さんの一部に、セラミドなど天然保湿因子の生成に関して、遺伝的異常が認めたれたことより、最近では皮膚のバリア異常が、もっとも重要な素因と考えられております。皮膚のバリア機能が弱いと水分も失われやすく、乾燥肌になりがちです。アトピー性皮膚炎の治療は抗炎症治療が主体ですが、バリア機能を保護することも大切です。アトピー性皮膚炎患者さんに、ヘパリン類似物質含有製剤、尿素製剤、ワセリンなどの保湿剤を塗布すると、角質の水分量が増加し、痒みの度合いが軽減したとの報告もあります。この結果は、角質の水分量が増加したことで、痒みが軽減したことを示唆しています。つまり、保湿剤を使用することの重要性を示唆しております。保湿には、ヘパリン類似物質、尿素軟膏などの湿潤剤や、ワセリンのような閉塞剤といったものを我々医師は処方することが多いのですが、市販の保湿剤でもある程度の効果はあると考えます。保湿剤を約20日間使用したことで、睡眠の質が向上したデータもあります。冬の時期に保湿をするということは、アトピー性皮膚炎だけでなく、老人性乾皮症の患者さんにも有用なのです。

冬の時期は、乾燥を感じたら、痒くなる前に(良い睡眠を得るためにも!)保湿をしましょう。

*2月より当クリニックは、ICT化を進めていきます。その為、クリニックのパソコンシステムの変更により、待ち時間が発生する可能性があります。あらかじめご了承下さい。

皆様のご協力をお願い致します。

コラム

『ダニ』に関する誤解

ダニというと一般の人はどのような印象があるのだろうか?診察をしていると患者さんが誤解していると思うことがあります。特に疥癬とイエダニ刺症は誤解されていると思います。

疥癬とは、ヒゼンダニが皮膚の角質層に寄生し、虫体や排泄物などに対するアレルギー反応により、掻痒のある皮疹が生じる感染症であります。感染経路は、肌と肌の直接接触が主体であります。例えば、病院や高齢者施設における介護行為などでの接蝕、保健所での雑魚寝、性行為などがあげられます。

ヒゼンダニの体長は0.2~0.4mmで、雌は皮膚に入り込むと長さ数mm~1cm程度のトンネルを作り、そこで産卵します。卵から孵化して、約2週間で成長になります。

疥癬は人から離れると、死滅するといわれていますが、感染した患者の寝具等を介して看護者に感染することもあります。疥癬トンネルは、手指間や手首に見られます。

感染した場合、約1ヶ月の潜伏期間を経て、腋や臍の周辺、陰部などに痒みのある皮疹が出現し、布団に入って温まると痒みが強くなります。稀に、高齢者や免疫低下者では重症型疥癬(角化型疥癬)になることがあり、集団発生の原因になります。

一方、イエダニは体長0.7mmで、主にドブネヅミに寄生しています。ネズミが生息している一戸建ての古い家屋ねどでの被害が多いですが、ネズミの多い倉庫や食堂、学校などでも被害に遭うことがあります。被害は、6月~9月に多いと言われています。

イエダニは夜間就寝中にネズミの巣から室内に侵入し、寝具の中にもぐり込んで、衣服に覆われている柔らかい皮膚を好んで吸血します。その為、顔などの露出部より、皮疹は下腹部や腋の下、腰や大腿内部に多いのです。

イエダニによって生じる皮膚炎は、ダニ由来の唾液腺物質によるアレルギー反応と考えられています。症状は個人差が大きく、多くの場合は遅延型アレルギー反応として現れるので、刺された翌日、あるいは二日後に掻痒のある紅色皮疹が出現します。同じ部屋で寝ていても、皮疹の出る人と出ない人がいるのは、個々の体質の違いと言えるでしょう。

治療に関しても、疥癬とイエダニ刺症は大きく違います。イエダニは、虫体の確認が困難なので、原因不明の虫刺症として診断されることが多く、皮疹もいわゆる虫刺将の皮疹なので、ステロイドの外用で多くは改善します。しかし、駆除をしないと皮疹は再発しやすいのです。バルサンなどの薫煙型殺虫剤による効果は、イエダニ類の発生が室内であるため、あまり無いと言われます。

片や疥癬はステロイドの外用で増悪してしまいます。ひと昔前の疥癬の治療は有効な保険適用薬がなく、イオウ含有入浴剤、イオウ外用薬、クロタミトンクリーム、安息香酸ベンジル、殺虫剤であるГ―BHCと言ったものしかなかったのです。しかし、2006年から駆虫薬のイベルメクチンの内服が、さらに、2014年から5%フェノトリンローションの外用が、疥癬の治療薬として保険適用となりました。

具体的治療法は、フエノトリンの外用は頚部から下の皮膚に塗布し、約12時間後にシャワーで洗浄、これを週1回、2回施工、イベルメクチンの内服は体重15kgあたり1錠(0.3㎎)を週1回、必要があれば、翌週もう1回内服なっております。基本は内服薬か外用薬のいずれかを選択しますが、寄生するヒゼンダニが多い重症例(角化型疥癬)に関しては、2剤の併用(同時にではなく、内服してその後外用)を考慮する事があります。

『とびひ』って何ですか?

今年は、日本中猛暑ですが、この東海地方では格別に暑いと思われます。その為か子供の皮膚炎が増えている印象があります。なかでも『とびひ』の状態になった子供が多いです。おそらく、子供達は学校等の行き帰りで汗をかいたり、虫に刺され、それを掻きやぶり、やがて二次感染を起こすからでしょう。そもそも『とびひ』は正しい名前を『伝染性膿痂疹』という、子供に多い皮膚病です。

『とびひ』なったところを触った手でほかの場所を掻くために、全身に広がる(飛び火!)病気です。他の子にうつる可能性もあります。以前は、夏に多い病気でしたが、近年は、暖房器具の普及や温水プールなどにより、冬でも見られるようになりました。今回は、その『とびひ』の話です。

どんな症状があらわれるの?

『とびひ』は、水ぶくれができるタイプとかさぶたになるタイプがあります。最初は、手足や顔に小さな水ぶくれができ、それがだんだん大きくなって、卵くらいの大きさになることもあります。水ぶくれは簡単に破れて、皮が赤くむけてジュクジュクしてきます、そこから、かさぶたをのせた状態になり、拡大したりします。水ぶくれの中の液やびらん部の液は、自分の他の部位や他の子につくと、うつるので注意しましょう。

どうして『とびひ』になるか?

水ぶくれのできるタイプは主に、黄色ブドウ球菌という細菌が原因です。一方、かさぶたのできるタイプは、主に溶連菌という細菌が原因です。健康な皮膚は、表皮というバリアで守られているので、細菌が感染することはありません。しかし、虫刺されやあせもや湿疹などを掻いて、小さな傷ができたり、転んでできた傷などがあると、そこから細菌が皮膚に入り込んで『とびひ』を引き起こします。

『とびひ』はどうしたら治る?

『とびひ』かなと思ったら、早めに皮膚科に行きましょう。病院では、通常、細菌を抑えるための飲み薬と塗り薬が処方されます。また、かゆみが強い場合はそれに対しての薬が出ることもあります。処方された薬は、指示どおりに内服外用していきましょう。だいたい3~4日くらいで患部が乾いていきます。そうでない時は、もう一度、病院を受診することをおすすめします。また、よくなったと自己判断して、勝手に薬をやめると再発する恐れがあります。必ずお医者さんに経過を報告し、次の指示をもらうようにしましょう。

よくある質問

お風呂はどうしたらいい?

患部を清潔にたもつために、石鹸で患部をこすらないように丁寧に洗うことは、大切です。そのさい、シャワーやかけ湯で洗い流すほうがいいでしょう。患部が乾くまで、湯船につからないようにしましょう。また、『とびひ』の子の使ったタオルなどは、他の子は使わないようにしましょう。

保育園や幼稚園は行ってもいい?

症状によりますが、きちんと治療をして、患部を包帯やガーゼなどでおおって、他の子にうつさない工夫をすれば、登園・登校はできる場合もあります。

プールに入っていい?

これも症状によりますが、患部が乾くまでは、悪化したり他の子にうつす可能性がありますので控えましょう。詳しくは、医師に相談しましょう。

『とびひ』は、アトピー性皮膚炎、虫刺されやケガなどの治療をきちっと行わない場合にかかりやすい皮膚病です。『とびひ』の原因菌の多くは、鼻の中に潜んでいます。指で鼻の中をいじった手などで、湿疹や虫刺されをかきむしると、『とびひ』がおこりやすくなります。ふだんから、爪はきちんと切り、外出後は手洗いをおこなうように勤めましょう。

これって水虫?

気候も急に暖かくなり、今年は早々に桜が満開になりました。みなさまの皮膚の状態はいかがでしょうか?

今回は、発汗が増加する時期に多い異汗性湿疹、別名汗疱についてのお話です。

この皮膚炎は、主に季節が暖かくなる時期に手のひら、手指、足の裏、足の指に痒みを伴う小さな水ぶくれや、皮膚がめくれてくる皮膚炎です。2~3週間で自然に軽快をすることもありますが、増悪軽快を繰り返し慢性化する人がよく見られます。患者さんはよく“水虫が出来た”と来院されることが多いです。

原因は、別名汗疱と呼ばれるぐらいですから、汗に関わるものと考えていましたが、病理組織学的には、水ぶくれと汗を出す管(汗腺)との間には連続性は無く、いわゆる湿疹性変化であることから、汗腺の関与は否定されております。しかしながら、その一方で、発汗が増加する初夏から症状が出現することや、いわゆる多汗症を併発することが多いことから、発汗は本症の悪化要因の一つである可能性は高いと思われます。稀に、細菌感染等により強い疼痛を伴う例もあります。

診断は主に肉眼で行ないます。一般的に血液検査・尿検査に異常はありません。

鑑別に必要な皮膚病は、水虫(白癬)や掌蹠膿疱症があります。白癬は、顕微鏡で白癬菌の有無を確認します。掌蹠膿疱症は、無菌性膿疱など症状の出現に季節性が無いことです。また、外的因子により皮疹が生じていれば、それはアレルギーによる接触皮膚炎の可能性があります。

治療の基本は外用療法であります。皮膚の乾燥状態が強い場合は、へパリン類似物質、尿素軟膏を外用し、水泡の出現が強いときや湿疹性病変を伴っているときは、ステロイドの外用を主体とします。足の裏では軽皮吸収が悪いので、強めのステロイド外用薬を用います。びらんなど浸出液の多い部分には、亜鉛華軟膏をステロイド外用薬の上に塗布します。多汗症がベースにある人は、10%塩化アルミニュウム液の外用が有効です。強い痒みのある人は抗ヒスタミン薬の内服を併用いたします。重症例ではステロイドの内服をして頂くことも在ります。

生活指導としては、発汗が強い人は手足が蒸れないように、タオルの携帯や靴下の適宜交換を指導しております。

※本年4月に、診察報酬が改定されましたので、患者様におかれましては、従来の窓口での支払額にくらべ、差額が生じることがございますのでご了承ください。

一人背塗りにこの一本

今シーズンの冬は、強い寒気による寒冷刺激の為か?例年より乾皮症や皮脂欠乏性湿疹が多く見受けられます。

乾皮症とは、加齢などにより各層の水分保持に重要な天然保湿因子や皮脂などが減少し、皮膚が乾燥した状態であります。高齢者でなくても、清潔嗜好で入浴時に過剰に洗う(擦る)人、居住環境が乾燥しやすいことなどで乾皮症は起こります。このような状態が放置されると、外的な刺激を受けて炎症を起こしやすくなります。炎症を伴う状態を皮脂欠乏性湿疹と言います。また、アトピー性皮膚炎患者さんの皮膚も同様な状態にあると考えます。

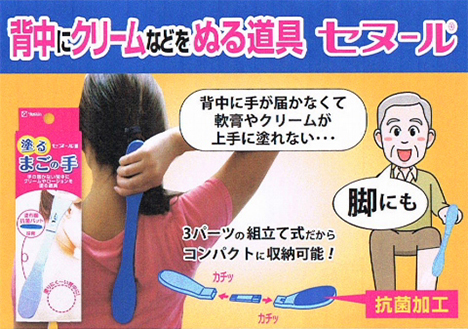

治療の第一は、乾燥を防ぐことが重要であります。保湿剤で皮膚の乾燥を防ぎ、炎症を伴う部分には副腎皮脂ステロイド外用薬を併用します。また、痒みが強く著しく眠れない場合は、抗ヒスタミン剤(痒み止め)の内服をします。以上のようなことをふまえて、外用療法の指導をしていくのですが、時々言われるのが、一人暮らしなどの理由で、背中の外用がうまくできないという声です、特にご年配の方からの声が、多いと思います。この悩みを解消するのが、『一人背塗り』にとことんこだわった、“塗るまごの手”セヌール®Rです。

手の届きにくい部位にも、楽にクリームやローションを塗り伸ばすことができる大変便利なアイテムです。そのセヌール®Rを、当クリニックでも販売を開始しました。家族の人に頼みにくい、一人暮らしなので背中に上手に塗れないなど、悩みのある方は、是非ご相談下さい。