この度、帯状疱疹(たいじょうほうしん)に対して『アメナリーフ錠』という内服薬の処方が可能になりました。この薬は、日本で創製されたお薬です。

従来の帯状疱疹のお薬は、1日5回ないしは、3回内服しておりましたが、このお薬は1日1回投与で十分に効果のあるお薬です。では帯状疱疹とは何か?ご存知の方もおられると思いますが、この機会にお話したいと思います。

帯状疱疹の特徴は:身体の左右どちらか一方に、ピリピリとさすような痛み、これに続いて赤い斑点及び小さな水ぶくれが帯状(おびじょう)に現れる病気です。帯状疱疹は、過去に感染した“みずぼうそう(水痘)”のウイルスである水痘・帯状疱疹ウイルス が、身体の中に潜んでおり、体が疲れたりして免疫力が落ちた時に、そのウイルスが再活性しておこります。ですから、誰でも帯状疱疹になる可能性があります。

発症年齢:60歳を中心に比較的に高年者に見られる病気ですが、若い人でも過労やストレスが原因で発症することも珍しくありません。通常は生涯に1度しか発症せず、免疫力の低下している患者さんを除くと再発する可能性は低いと言われています。

主な発症部位:身体の左右どちらか一方の神経に沿って帯状に現れます。胸から背中にかけて出現することが多く、全体の約6割が上半身に発症しております。また、顔面(特に眼囲)も発症しやすい部位です。

経過:赤い斑点の現れる数日前から、皮膚の違和感やピリピリ感などの神経痛(神経においてもウイルスが増殖して炎症が起こっているため)を伴うことがあります。その後、強い痛みと伴に身体の片側に沿って、帯状のやや隆起した赤い斑点が現れます。つづいて赤い斑点上に水ぶくれ(水ぶくれの大きさは栗粒大~小豆大で、中央部にくぼみが見られます)が現れ、その水ぶくれは、やがて破れてただれた状態になり、かさぶたへと変化します。皮疹が治ったあとも、後遺症として帯状疱疹後神経痛という、やっかいな痛みが残ることもあります。

後遺症:発熱や頭痛が見られるこちがあります。また、顔面の帯状疱疹では、角膜炎や結膜炎などを起こすこともあります。その他、まれに耳鳴りや難聴、顔面神経マヒなどがあります。

治療は、最初にお話した抗ヘルペス薬(アメナリーフ等)を中心におこなわれます。このお薬はウイルスの増殖を抑えることにより、急性期の皮膚症状や痛みなどをやわらげ、治療までの期間を短縮します。さらに合併症や後遺症を抑えることも期待されます。また、痛みに対して、消炎鎮痛剤が使われたり、強い痛みがつづく場合は神経ブロックという治療が行われることがあります。

日常生活の注意点として以下の項目があります。

●出来るだけ安静を心がけましょう。

●患部を冷やさないようにしましょう。

●水ぶくれは破らないように気をつけましょう。

●小さな子供との接触は控えましょう。

※帯状疱疹は早期に適切な治療を行うことで、症状を軽くし、合併症や後遺症である帯状疱疹後神経痛のリスクを減らすことができます。

帯状疱疹かなと思ったら、はやめの皮膚科受診をしてください。

この度、わが国において初めてとなる、ステロイド剤であるクロベタゾールプロピオン酸エステルを有効成分とする『頭部の尋常性乾癬』の治療用シャンプー外用薬(コムクロシャンプー)が処方可能となりました。

特徴

乾いた頭皮に使用するシャンプー用外用剤

使用方法

STEP1

- 広げた手のひらに、お薬(シャンプー)を出します。

(使用量の目安は500円玉3枚分です)

- 手のひらからお薬をとり、皮診のある所に塗ってください。

- 頭 皮の皮疹部全てに塗れるまで1.~2.を繰り返してください

(万が一、目に入ったり、まぶたについた場合はすぐに水で洗い流してください)

- すべての患部に塗り終わったら、爪を立てずに患部を軽くマッサージして下さい)

最後に手をよく洗いSTEP1は終了です。

STEP2

お薬(シャンプー)を塗ってから、15分間そのまま待ちます。

STEP3

お湯または水をかけて、爪をたてずにやさしくよく泡立てます。

(ゴシゴシ洗いはNG!乾癬では、こすったり掻くという行為は、症状を悪化させますので、爪を立てないように注意しましょう)

STEP4

流し残しのないよう頭皮、手、全身を十分に洗い流します。

(洗い流す際、お薬が目に入らないように注意してください)

(コムクロシャンプーを洗い流すために、ほかのシャンプーを使用する必要はありません。髪の毛のお手入れのために追加でほかのシャンプーやリンス等を使用しても構いません)

以上使用方法の流れです。頭皮の乾癬がひどい患者さんは、ステロイド剤の長期外用による副作用の心配等があつたと思いますが、このシャンプーという発想によりいくらか副作用が軽減されると確信しております。

春から秋にかけてキャンプ、畑仕事など山や草むらでの活動が多くなる季節です。そういった野外活動の際は、“マダニ”に注意しましょう。

野山等に生息する“マダニ”に咬まれることで、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ダニ媒介脳炎、日本紅班熱、ツツガムシ病、ライム病などに感染することがあります。“マダニ”に咬まれない為にも以下の点に注意しましょう。

●肌の露出を少なくする(帽子、手袋を着用し、首にはタオルを巻く)

●長袖・長ズボン・登山用スパッツ等を着用する(シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中)

●足を完全に覆う靴を履く(サンダル等は避ける)

●明るい色の服を着用し(マダニを目視で確認しやすくするため)作業に着用した服等は、直接家の中に持ちこまないようにし、野外活動後は入浴を心がけ、“マダニ”に咬まれていないか確認しましょう。(特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、胸の下、頭部は要注意です) もし“マダニ”に咬まれた時の対処法(“マダニ”は吸血前、約0.5cm程度ですが吸血後は1.5cm程度に増大)は以下の通りです。

●無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科等)で処置をしてもらいましょう。

●“マダニ”に咬まれた後は、数週間程度は体調の変化に注意が必要です。発熱等の症状がある場合は医療機関で診察が必要です。 (その時医師に伝えることとして、野外活動の日付、場所、発症前の行動)

“マダニ”以外で季節的に用心が必要なのが“蚊”です。特にヒトスジシマカです。(ヒトスジシマカ:背中に1本の白い線とW字状の模様がある、4.5ミリ程の大きさで、5月中旬から10月下旬ころに活動します。雑木林や竹木林などで繁殖し、最近は藪・墓地・公園などにも出現。特に日中に吸血活動をします。活動範囲は50~100メートル程度です。

この“蚊”はデング熱の原因ウイルスとなるデングウイルスを持っている可能性があります。デング熱は人から人へは感染しませんが、デング熱に感染した人の血を吸った“蚊”(日本ではヒトスジシマカ)の体内でウイルスが増殖し、その“蚊”がまた他の人を吸血することで感染が拡大していきます。感染してもすべての人に症状がでるわけではありませんが、高熱や関節痛、目の奥が痛くなるといった症状が1週間から2週間ほど続きます。

冬は“蚊”が減るのでデング熱の発生も収まりますが、翌年また流行する可能性があるので、いつでも“蚊”に刺されないよう注意する、そんな習慣を身につけることが大切です。

最近われわれ皮膚科医の間で『光老化』という言葉が使われています。今回はこの『光老化』という言葉について考えます。

この言葉を簡単に言うと、日光があたる肌や目にみられる老化現象のことです。

よく言う普通の生理的な加齢による老化現象とは異なります。“しみ”、“しわ”、“たるみ”が代表です。また、目においては、白内障が知られております。

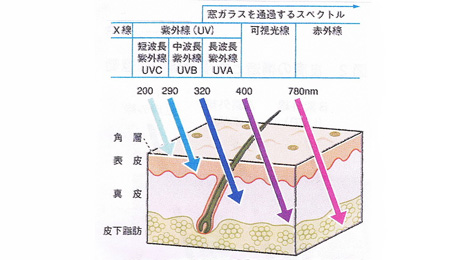

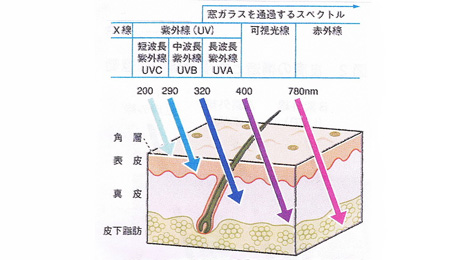

太陽光がどのようにして皮膚に影響するかと言いますと、太陽光には紫外線、可視光線、紫外線などがあり、その中でも作用が強いのは紫外線です。とりわけ、B紫外線がもっとも問題ですが、A紫外線も皮膚に深く影響を与えますし、最近では紫外線もさらに皮膚深く到達し(図)、A紫外線とともに“しわ”や“たるみ”を形成すると思われます、日光をあび続けることが皮膚にどう影響しているかと言いますと、高齢者の皮膚で顔とお腹の皮膚を比べて下さい。日光のあたる顔では、大きな“しみ”や深い“しわ”が見られますが、日光が到達しにくいお腹等では、“しみ”や“しわ”は比較的少ないです。これは、日光暴露の時間の違いからくるものと思われます。

なぜこの違いがうまれるのか?皮膚が日光にさらされると、メラミンという色素が作る細胞が表皮の浅い部分で増殖し、その細胞が蓄積される事により“しみ”ができます。これは、光からの生体防御反応でありますが、美容上は歓迎されません。“しわ”に関しては、皮膚のもっと深いところでの話です。小じわは、皮膚表面の乾燥ですが、『光老化』によるものは真皮での反応です。A紫外線や赤外線の作用により、皮膚の張りを保つ弾性線維が変化し、その異常な弾性線維の増加により、皮膚のクッション構造が保てなくなり、元に戻れないくぼみができます。これが大きな“しわ”になります。

我々の皮膚では紫外線にあたる事により、細胞内の遺伝子に傷が入るということが毎日起きています。通常は修復されますが、紫外線の量が多いと破傷した遺伝子が大量にでき、修復が正しくおこなわれない異常な細胞が増加し、最終的に皮膚がんが形成される事になりかねません。しかし、日光には悪い点ばかりではなく、良い面もあります。その良い面を皮膚病の治療に応用しているものもあります。B紫外線のある波長(311nmよ308nm)を皮膚にあてると、免疫反応を抑えることが可能です。つまり、光の害を最小限に抑えて、良い部分だけを利用するのです。免疫が過剰に働いておこる、アトピー性皮膚炎や乾癬、皮膚が白く色が抜ける尋常性白斑などの治療に効果があると言われています。とは言え、健常者にとっては日光の浴びすぎは、害になるのでその対策は必要です。紫外線の強い国では、国家レベルの対策を呼びかけています。基本は、学童期からの日焼け止めの使用と帽子の着用、サングラスなどの眼鏡、車やビルの窓ガラスにも対策をしているようです。しかし、日本においては『光老化』という概念はまだまだ認知されてないようです。特に、日差しの強い5月から真夏にかけては要注意です。

冬将軍到来で、ぼちぼちと寒い日が多くなって参りました。この季節になると心配なのがインフルエンザですが、皮膚科にインフルエンザで受診する方はおられませんが、近年冬に皮膚科外来で遭遇することが増加している疾患が、”しもやけ”正式名を凍瘡であります。 “しもやけ”は局所的な寒冷暴露により引き起こされる炎症反応です。特に、指趾や露出部である、頬、耳、鼻に痒みや痛みを伴う紅斑と腫賬を生じます。

重症の場合は、皮膚がめくれ濆痬を形成することもあります。小児、女性、高齢者や、寒冷環境で手袋や長靴で長時間仕事をする人に多いと言われています。

おそらく、遺伝的に”しもやけ”になりやすい人がいるかと思われます。

成人の場合、膠原病の一症状として”しもやけ”がみられたり、似た症状として、各種の血管炎、血栓症が存在しますので鑑別を必要とします。

治療法と予防ですが生活環境から悪化因子を想定し、生活指導を行ないます。

局所の治療では、皮疹に応じて外用薬と内服薬を処方します。とにかく、放置をしないことです。初期は、治療によく反応します。

外用薬としては、ビタミンE含有軟膏やヘパリン類似物質含有軟膏をメインで使用しますが、重症例ではステロイド外用剤も処方します。濆痬及び二次感染が認められる場合は、抗菌薬含有軟膏を処方します。

最低気温が5℃前後になったら、外出時は手袋、マフラーを装着して、体の抹消部分を冷やさないようにしましよう。

スポーツ等で汗をかいた場合は、水分が蒸発する時に体温まで奪われてしまうので、結果的に手足が冷え”しもやけ”になりやすくなります。汗をかいたら出来るだけ早く水分を拭き取り、着替えをする事が大切です。

水仕事をする特は、ゴム手袋を着用し”しもやけ”を予防しましょう。

マッサージも効果があるかと思います。足趾(指)の手前の方になでるように行ないます。徐々に範囲を広げていきます。入浴時にやるのが良いでしょう。

血行を改善するには、ビタミンE、ビタミンCが多く含む食物をとるようにしましょう。(例えば、ビタミンEならアーモンドやナッツ等、ビタミンCならピーマン、キウイ、柿、レモン等)。

冬が寒いのは当たり前なので、冷え性の人は暖かく過ごしましょう。